松永です。

摺師(すりし)は高度な技で

腕をきそいあいました。

今回とりあげるのは、

=========================

「地潰し(じつぶし)」

=========================

余白部分を単色でぬりつぶす

技法です。 『

『

『當時全盛美人揃・兵庫屋内花妻』

(とうじぜんせいびじんぞろい ひょうごやうちはなつま)

「當時全盛美人揃」は美人で評判の

女郎、芸姑、茶屋の娘などを描いた

大首絵のシリーズです。

背景は黄色ですね。

かんたんな摺りに見える

かもしれません。

現代の印刷物を見なれているから

そう思うのでしょう。

でも木版画でムラなく摺るには

熟練の技がひつようです。

この絵は黄色の背景なので

「黄潰し」と呼ばれます。

手順は3ステップです。

ステップ1:絵の具を絵皿に溶く

顔料に合わせた水加減にする

ステップ2:版木にハケで塗る

絵の具の厚みを均一にする

ステップ3:バレンで摺る

圧力を一定にして紙に定着させる

このようにして色紙を貼った

かのような黄色の色面が

ビタッとできます。

気にもとめなかった余白が

手のこんだ技術によって

つくられていてのですね。

パステルカラーの黄潰しは女性の

白い肌をきわだたせ明るく上品な

印象を与えます。

歌麿、写楽の大首絵(おおくびえ)

では「地潰し」をよく見かけます。

大首絵とは、上半身像や胸像を画面に

入れた絵のことです。

顔の表情や仕草がよく見える

ようにと考案されました。

つぎに写楽の地潰しを

見てみましょう。

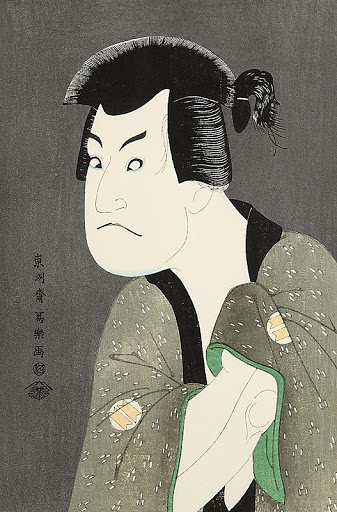

『三世坂田半五郎の藤川水右衛門』

は「鼠潰し(ねずみつぶし)」です。

藤川水右衛門は歌舞伎にでてくる

大悪人です。

三世坂田半五郎はそれを演じた

役者で悪役専門でした。

全体的にグレー調で、いかにも悪人

という地味な色あいですね。

「鼠潰し」が効果的です。

=========================

このように背景の色は全体のイメージに

おおきく影響をあたえます。

=========================

鈴木春信の『夜の梅』には

「黒潰し」が使われています。

さしむける灯りに、白梅と美人の姿

がうかびあがり幻想的なイメージ

を感じさせます。

とても美しい黒色です。

浮世絵では、まっ黒の色面が

たくさんつかわれました。

西欧の画家はこのように黒を

使わなかったのでとても

おどろいたそうです。

浮世絵の影響をうけたマネは画面を

明るくするため黒色の色面を使う

ようになります。

『すみれの花束をつけたベルト・モリゾ』

エドゥアール・マネ 作

コメント